St. Dionys und die Geschichte der Stadt Esslingen am Neckar

St. Dionys - vom Sichtbaren zum Unsichtbaren

St. Dionys erzählt die Geschichte Esslingens von Beginn ab. Äußerlich ist jedoch nur die Architektur ab 1290 erhalten geblieben, sodass es spannend ist, die Geschichte in diesem Fall rückwärts zu betrachten. Beginnen möchte ich diesen Blogbeitrag also mit dem heutigen Teil und der damit verbundenen Geschichte, denn das ist die Kirche, so wie wir sie heute sehen, abgesehen von kleineren Umbauten.

Zunächst jedoch etwas zur Zeit des 13. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt unterstand Esslingen Kaiser Friedrich II., der Kontakte nach Speyer hatte, sodass das Speyerer Domkapitel zu dieser Zeit Kirchenherr von St. Dionys war. Dessen Einflüsse lassen sich auch heute noch erkennen. Äußerlich orientierte man sich mit dem Polygonalchor an Freiburg im Breisgau und gleichzeitig wurde damit auch Platz für eine Fensterfläche einer vierteiligen Glasmalerei geschaffen. Die Türme wiederum erinnern stark an den Speyerer Dom. Um die Türme ins Verhältnis zum Chor zu bringen, mussten auch sie erhöht werden. Zudem war durch die Niederlassung der Bettelorden und den Baubeginn der Frauenkirche eine direkte Konkurrenz entstanden, die es zu überbieten galt.

Doch die Erhöhung der Türme um drei Geschosse brachte statische Probleme mit sich, da die Fundamente nicht für ein solch immenses Gewicht geschaffen waren. Heute lässt sich dieses Problem an der “Brücke” zwischen den beiden Türmen deutlich erkennen. Besagte Brücke wurde erst im letzten Jahrhundert angebracht, um die beiden Türme miteinander zu verbinden und somit statisch zu sichern.

Ganz nach Manier des Südwestens Deutschlands wurde das Kirchenschiff der Vorbauten ohne Gewölbe errichtet, sodass lediglich das Langhaus um zwei Joche verlängert wurde. Dies lässt sich heute noch an unterschiedlich farbigen Sandsteinen erkennen.

Als gotische Kirche fallen besonders die verzierten Spitzbögen über den Fenstern auf, die die Wände zieren.

Das Chorgestühl

Die Verbindung zu Speyer lässt sich besonders gut am Chorgestühl erkennen. Betritt man den Chor, so befinden sich rechts und links große Holzbänke mit verschiedenen figürlichen Verzierungen. Auf der rechten Seite, hinter den Holzbänken, lässt sich eine Holzschnitzerei mit Maria und dem Jesuskind auf einer Mondsichel erkennen. Sie befinden sich mittig auf einem Kreuz in einem Wappen - darunter lässt sich in etwas größer nochmals dasselbe Motiv erkennen. Diese Darstellung von Maria mit dem Kind auf einer Mondsichel war das Wappen von Speyer, nach welchem Vorbild die Kirche errichtet wurde.

1213 vermachte Friedrich II. den Speyrern die Esslinger Stadtkirche St. Dionys, die damals übrigens noch St. Vitalis hieß, und gleichzeitig den Kirchenzehnt. Die filigranen Arbeiten am Chorgestühl deuten auf den Reichtum hin, den Speyer durch den Esslinger Zehnt erhielt.

Das Chorgestühl gibt jedoch noch weitere Aufschlüsse. Zum einen wurden die 50 Sitzplätze erst deutlich später im Jahr 1518 errichtet, zum anderen lassen sich an den jeweiligen Sitzplätzen weitere unterschiedliche Schnitzereien erkennen. Möglich wäre, dass es sich bei den Figuren um die jeweiligen Patrizierfamilien handelt. Leider sind die Figuren aber nicht eindeutig zuordenbar und bei näherer Betrachtung fällt auf, dass neben menschlichen Gesichtern auch Tierwesen, Totenköpfe oder Fantasiegeschöpfe an den Sitzen angebracht sind. Es ist also davon auszugehen, dass es sich viel eher um einen individuellen Ausdruck der jeweiligen Familien und Geistlichen handelt.

Mittig zwischen den Durchgängen am Chorgestühl sind auffällig vier größere Gestalten zu erkennen. Eventuell handelt es sich dabei um die vier lateinischen Kirchenväter: Gregor der Große, Hieronymus als Kardinal und die Bischöfe Augustinus von Hippo und Ambrosius von Mailand.

Von den Anfängen Esslingens

Es würde der Stadtkirche St. Dionys nicht gerecht werden, nur etwas über das Chorgestühl zu berichten. Da mit ihr die Geschichte Esslingens sehr eng verbunden ist, lohnt es sich, einen weiteren Blick ins Innere zu werfen.

Mit der ersten Nennung Esslingens aus dem Jahr 777 (die Richtigkeit der Datierung wird derzeit noch untersucht) wird an der Stelle, an welcher sich heute die Stadtkirche befindet, eine Zella genannt. Diese Zella wurde urkundlich von einem alemannischen Adeligen namens Hafti an den Abt Fulrad übergeben. Inwiefern diese Übergabe auf Freiwilligkeit beruhte, ist jedoch in Frage zu stellen, da zu diesem Zeitpunkt die Region von den Franken beherrscht wurde. Besagter Abt Fulrad überschrieb die Zella an das Kloster St. Denis in Frankreich, und wenig später wurden die Gebeine des Heiligen Vitalis nach Esslingen gebracht und es entstand ein Pilgerort. Bis heute ist es jedoch nicht möglich festzulegen, um welchen Heiligen Vitalis es sich gehandelt haben könnte, da es circa 60 Heilige Vitalis gab.

Über die Jahrhunderte hinweg wurde aus dem Pilgerort Esslingen eine Stadt mit schnellem Wachs- und Reichtum. Insbesondere die Lage am Neckar und an einer der wichtigsten Handelsstraßen zwischen Flandern und Venedig waren ausschlaggebend dafür. Durch die äußeren Einflüsse wuchs auch die Stadtkirche und wurde immer wieder erneuert und vergrößert.

Erst nachdem die Stadtkirche von Friedrich dem II. an Speyer vermacht wurde, bekam sie ihren heutigen Namen: St. Dionys. Erneut wurden geheiligte Gebeine nach Esslingen gebracht, diesmal von dem Heiligen Dionysius. Der Legende nach wurde er als Märtyrer geköpft. Daraufhin soll er auf dem Richtplatz am Montmartre sein abgeschlagenes Haupt aufgenommen haben, es in einer nahegelegenen Quelle gewaschen und sei mit seinem Haupt in den Händen sechs Kilometer Richtung Norden gegangen, bis zu der Stelle, wo er begraben werden wollte. An diesem Platz baute der fränkische König Dagobert I. im Jahr 626 die dem Heiligen geweihte Abtei und die Basilika Saint-Denis. Rückblickend auf die Anfänge Esslingens kann es kein Zufall sein, dass St. Dionys Namensgeber wurde.

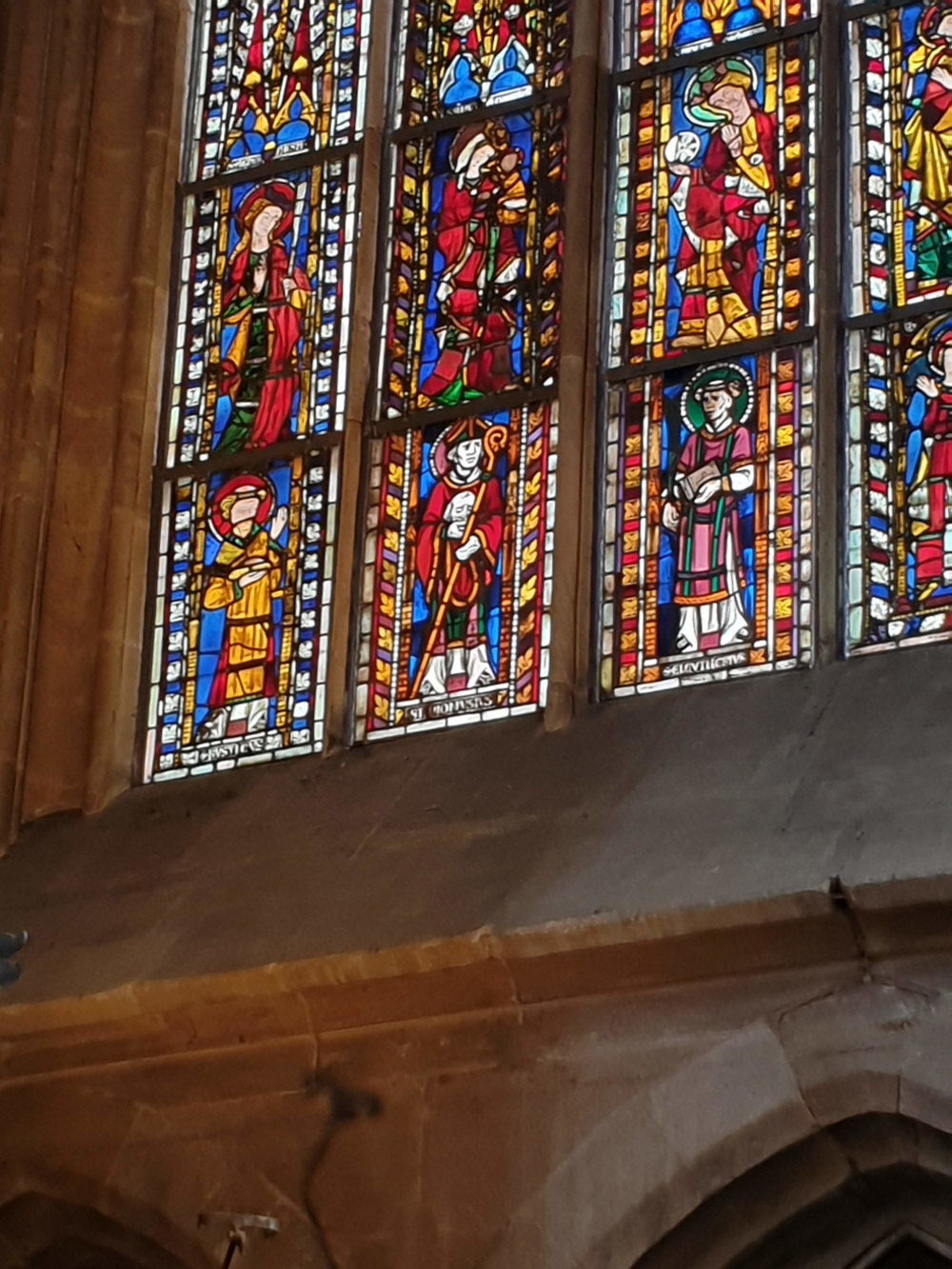

Die Fenster - alt und neu

Im zweiten Kirchenfenster von rechts, ganz unten lässt sich St. Dionys gut erkennen. Kopflos und mit seinem abgeschlagenen Haupt in der Hand ist er in der Glasmalerei dargestellt.

Mit 280 Scheiben sind die Fenster des Chores gestaltet und sind noch zu Teilen aus dem Mittelalter erhalten geblieben. Sie könnten um 1300 in Esslinger Werkstätten geschaffen worden sein; das westliche Südfenster dürfte etwa 30 Jahre jünger sein. Das Nordfenster, dessen Außenbahnen 1899 aus dem Chor der einstigen Franziskanerkirche transferiert wurden, zeigt Szenen aus dem Leben Jesu, das Nordostfenster die klugen und die törichten Jungfrauen sowie Apostel, Märtyrer und den Propheten Hosea. Das Chorachsenfenster enthält in den Außenbahnen Personen aus dem Alten Testament, in den Innenbahnen sind jeweils horizontal alt- und neutestamentliche Geschehnisse aufeinander bezogen.

Die Fenster im Langhaus an den Portalen wurden von dem deutschen Glasmaler Hans Gottfried von Stockhausen neu gestaltet.

Bemalungen, Böses und Besonderheiten

Die Wandflächen des Langhauses über spitzbogigen Arkaden sind ungegliedert und karg wie bei Bettelordenskirchen des 13. Jahrhunderts. Man muss sich jedoch vorstellen, dass Teile der Wände bemalt waren und erst später diese Bemalungen verloren gegangen sind. Von den mittelalterlichen Wandgemälden ist nur ein kleiner Rest erhalten. An der Nordseite ist jedoch ein kleiner Teil erhalten geblieben, er zeigt die Leonhardslegende. Leider kann ich euch hiervon kein Foto zeigen, da dieser Teil der Kirche schlecht beleuchtet ist, es lohnt sich jedoch, einmal genauer hinzusehen.

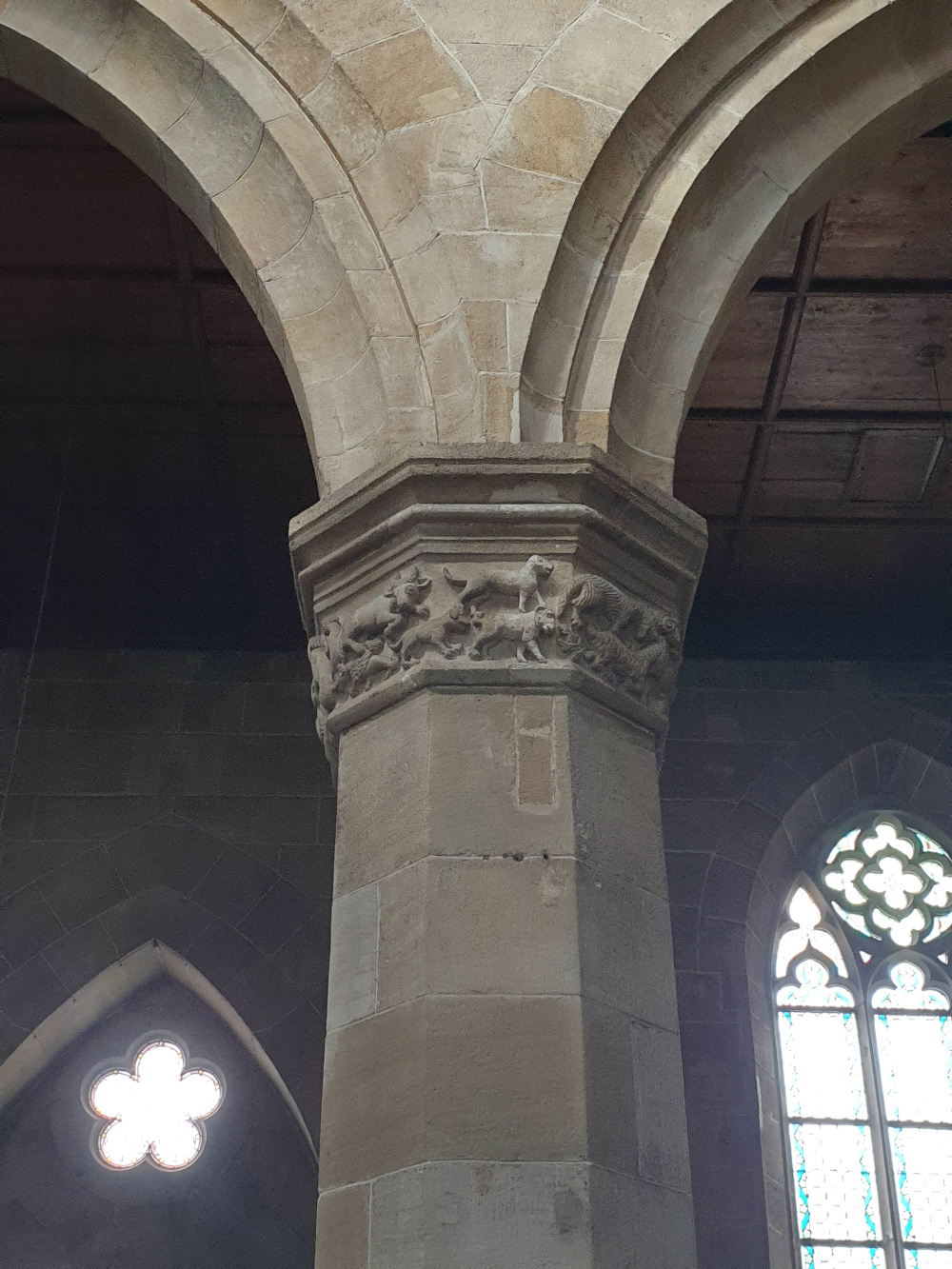

Ähnlich verhält es sich mit den Säulenkapitellen. Sie bestehen aus Sandstein und sind alle oktogonal. Ihre Basen und Kapitelle sind alle unterschiedlich gestaltet. Dies mag unter anderem daran liegen, dass die Errichtung der Kirche, wie wir sie heute sehen können, über mehrere Jahrhunderte dauerte und verschiedene Baumeister und Architekten ihre eigene Formensprache mit einbrachten. Neben klassischen Kapitellen, gestaltet mit Ornamenten wie Akanthusblättern, sind manche Kapitelle ganz besonders ausgestaltet. Zu sehen sind friedliche Darstellungen aus dem Tierreich oder Szenen von Adam und Eva. Gleichzeitig befinden sich an manchen Pfeilern, Drachen, Zentauren und anderen Fantasiewesen, die in der Ikonographie der Romanik eigentlich für das Böse stehen. Eine solche Gestaltung im Inneren der Kirche ist insofern ungewöhnlich, als dass sie mit der Finsternis verbunden wird. Normalerweise werden solche Gestalten, ähnlich wie Wasserspeier, am Äußeren der Kirche angebracht, um das Böse fernzuhalten.

Habe ich euer Interesse geweckt und ihr wollt noch mehr über die Kirche erfahren oder vielleicht sogar einen Blick unter die Kirche werfen? Dann kommt zu den öffentlichen Führungen der Städtischen Museen Esslingen. Diese finden jeden Donnerstag und Sonntag um 15:00 Uhr statt! Weitere Informationen findet ihr hier: Museen.esslingen.de