Faszination Barock - Das Münster Zwiefalten

Die Bauentwicklung

Das wunderbare Münster Zwiefalten befindet sich im Landkreis Reutlingen und ist eingebettet in eine Talsenke mit vielen Wiesen und Grün drumherum.

Wie viele sakrale Gebäude hatte auch Zwiefalten einen Vorgänger. Beim Vorgängermünster des heutigen Münsters handelte es sich um eine dreischiffige, kreuzförmige, romanische Pfeilerbasilika mit Vorhalle. Dieser Bau sollte jedoch abgetragen und ein neues Kloster im Stil des Barocks errichtet werden. Aufgrund des nicht abreißenden Pilgerstroms wünschte der Abt Augustin Stegmüller 1688 einen neuen und größeren Bau.

Fast 100 Jahre später sollte das Kloster fertiggestellt werden, sodass es im Sinne des Spätbarocks errichtet wurde. Maßgeblich beteiligt war der Münchener Architekten Johann Michael Fischer, dessen neuer Plan für die Abteikirche einen der bedeutendsten Bauten des ausgehenden Barocks schuf.

Das Hauptportal und die Westfassade

Enorm wichtig war das erste Erscheinungsbild, sodass bereits die Westfassade eine mächtige Opulenz strahlte und gleichzeitig dem Pilger Demut aufwies.

Aus grauem Naturstein, genauer Gauinger Kalktuff, entstand ein mächtiger Eingang: Über der hohen Sockelzone, deren Höhe der der Seitenportale entspricht, erhebt sich eine korinthische Säulenordnung. Überhöht wird das Gebäude von einem geschweiften Giebel mit kleinen Voluten. Ähnlich wie im Kloster Wiblingen lässt sich anhand der äußeren Gestaltung bereits der Übergang zum Klassizismus erkennen. Geometrische Grundformen nehmen wieder zu. Die Fassade ist trotz ihres Bezugs zum Barock feierlich und nicht überladen, die symmetrische Anordnung beruhigt das Auge. Ein Bezug zu antiken Gebäuden ist unweigerlich erkennbar.

Die Säulenordnung, die römische Triumphbögen zitiert und nach vorne schwingt, teilt die Schaufassade in drei Teile. Jeweils drei Säulen stützen einen gesprengten Giebel mit Kartusche. In ihr ist zu lesen:

D(omino) O(ptimo) M(aximo) MARIÆ VIRGINI DEIPARÆ DIVISQUE TUTELARIBUS

Dem besten und grössten Gott/ der Jungfrau Maria und Gottesgebärerin/ und seinen Schutzheiligen schenkt und widmet das gerettete Zwiefalten (dieses Gotteshaus).

Die Namensgeberin

Diese Inschrift des Münster Zwiefalten deutet bereits außen an der Kirche auf seine Namensgeberin: das Zwiefalter Münster ist auch das Münster Unserer Lieben Frau.

Der Figurenschmuck verdeutlicht dies. Mittig in einer Nische befindet eine Marienstatue mit Kind. Sie entstammt der Hand Johann Joseph Christian.

Rechts und Links von ihr am Hauptgiebel an den den beiden Eckvoluten befinden sich die Schutzpatrone der Kirche. Heute handelt es sich jedoch um Kopien. Links befindet sich der Stephanus. Er ist der erste, von dem überliefert wird, dass er wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus getötet wurde. Damit gilt er als der erste Märtyrer oder auch Erzmärtyrer. Rechts am Giebel befindet sich Aurelius. Er gilt als Schutzpatron vor Kopfkrankheiten.

Eine weitere Figurenkonstellation befindet sich direkt über dem Hauptportal. Zentral befindet sich der heilige Benedikt von Nursia. Seitlich zu seinen Füßen halten zwei Putten ein Buch und eine Mitra in Händen, Attribute, die Benedikt als ersten Abt des von ihm begründeten nach seiner Regel lebenden Benediktinerordens ausweisen. Auf den augeschlagenen Seiten des Buchs lassen sich die Worte ORATORIUM HOC SIT, QUOD DICITUR lesen. Sie bedeuten: Das Oratorium (Haus des Gebets) sei das, was sein Name besagt. Es handelt sich dabei um ein Kapitel der von Benedikt verfassten Ordensregel.

Oberhalb der Benediktskulptur knien die beiden Stifter des Klosters: Graf Luithold von Achalm als Mönch und Kuno von Wülflingen als Ritter.

Ganz oben auf dem Giebelscheitel thront ein filigranes Metallkreuz.

Der Innenraum

Errichtet wurde die Klosterkirche als einschiffige Wandpfeilerkirche mit Seitenkapellen und Emporen sowie mit einem kurzen Querhaus, einer Kuppel über der Vierung und Chor mit geradem Abschluss. Am Chor entstanden zwei große Türme, deren Dach in Form von sogenannten Dachlaternen gestaltet wurde. Diese sind runde, turmartige Aufsätze.

Beim Betreten des Innenraums wird der Blick des Besuchers unmittelbar auf das Gnadenbild der namesgebenden Muttergottes mit Kind in der Mittelachse vor dem Mönchschor gelenkt. Die Skulptur entstand um 1430 und wurde barock umgestaltet.

Für die innere Gestaltung sind einige Künstler namentlich zu erwähnen: die bildnerisch-malerische Gestaltung wurde durch den Bildhauer Johann Joseph Christian, den Kunstschreiner Martin Hermann, den Stuckateur Johann Michael Feichtmayr und die Maler Franz Joseph Spiegler und Andreas Meinrad von Ow arrangiert. Das opulente Erscheinungsbild passt ganz in die Zeit des Spätbarocks, wobei sich durch die helle Farbigkeit und die großen Fenster deutlich der Stil des Rokokos erkennen lässt. Das ikonographische Programm entstammte überwiegend von Abt Benedikt Maunz, dem Bauherrn des Münsterneubaus und das Zwiefalter Münster ist übrigens einer der größten Kirchenräume Deutschlands.

Deckenfresken

Das Münster Zwiefalten verfügt über eine vielfältige und opulente Ausstattung durch unterschiedliche Fresken.

Wichtig ist unter anderem das präsente längsovale Langhausfresko das der Hand Franz Joseph Spiegler entstammt. Gezeigt ist die Verehrung Mariens durch Benedikt und seinen Orden. Die Dreifaltigkeit bildet in der Himmelszone die Spitze eines Dreiecks über Maria in blau-weißer Gewandung. Sie ist gezeigt als Fürbitterin und Gnadenbild der Gottesmutter bei Gott.

Direkt an das Langhaus schließt das Kuppelfresko an. Es handelt sich dabei um die sogenannte Piuskuppel.

Dieses wunderbare Deckenfresko entstammt der Hand des Malers Franz Joseph Spiegler. Er lebte 1691-1757 und war ein deutscher Maler des Barock. Bekannt wurde er vor allem durch seine Fresken, die unter anderem einige Kirchen und Klöster an der Oberschwäbischen Barockstraße schmücken. Als sein Hauptwerk gelten die Deckengemälde im Münster Unserer Lieben Frau der Abtei Zwiefalten. Auch um diese wunderbaren Gemälde anzuschauen, lohnt es sich also, einen Ausflug in das schöne Zwiefalten zu machen. Ganze 49 Tage brauchte der Maler, um das Kuppelfresko fertigzustellen.

Es befindet sich in der Kuppel zwischen Langhaus und Chor. Gezeigt ist auch hier das allgegenwärtige Thema Maria. Sie ist hier in der Rolle als Königin aller Heiligen positioniert. Marias zentrale Stellung mit Gottvater und Gottessohn und Heiligem Geist unterhalb von Krone und Thron hebt sie aus der sie umgebenden großen Heiligenschar heraus. Insgesamt 200 Heilige wurden im Fresko festgehalten.

Die Inschriftkartusche am Chorbogen verdeutlicht ihre äußerst wichtige Rolle. Sie wuederholen das Freskenthema in Worten: in lateinischer Sprache steht hier Maria Regina Sanctorum Omnium - Maria, Königin aller Heiligen.

Darunter befindet sich das wappen des Abtes Benedikt Mauz, des Bauherrn des Münsterneubaus, mit dem aufrechten Löwen, der eine goldene Kaufmanns-Balkenwaage in den Vorderpranken hält.

Die Vierung der Kuppel ist auch insofern wichtig, dass in den Ecken immer vier zusammengehörige Paare gezeigt sind. Über den vier damals bekannten Erdteilen Asien, Europa, Afrika und Amerika, die in den Zwickeln als Allegorien gemalt sind befindet sich die vier Elemente als allegorische vergoldete Skulpturengruppen auf den Gesimsen.

Stuck- und Bildhauerei

Eben dieser Übergang zwischen Zwei- und Dreidimensionalem Raum zeigt sich ganz besonders an den meisterlich ausgeführten Stuck- und Bildhauerarbeiten.

Die Ezechielgruppe und die Kanzel sind herausragende Beispiele hierfür. Sie entstammen dem Stuckateur Johann Michael Feichtmayr und dem Bildhauer Johann Joseph Christian.

Beide Arbeiten befinde sich am südwestlichen und nordwestlichen Vierungspfeiler der Kuppel (siehe letzter Beitrag).

Das Kanzelgebilde ist ein weitreichendes Konglomerat von Symbolik und Ikonographie.

Am Kanzelfuß befindet sich der Baum der Erkenntnis mit Früchten und der Schlange. Auch auf Augenhöhe des Betrachters befindet sich der im Barock weit verbreitete Gedanke des “Memento Mori” in Form von gespenstigem Totengebein, Skeletten und Knochen, die mit Muskeln, Sehnen und Haut überzogen sind. Gleichzeitig stehen sie als Symbolbild für die ausgetrockneten Gebeine, die das verbannte Volk Israels bedeuten, durch den Geist Gottes zu neuem Leben erweckt werden und Israel wieder in sein Land zurückkehren wird.

Drei vollplastischen Frauengestalten am Kanzelkorb, die inmitten des Totenfeldes den lebendig werdenden Skeletten aufhelfen, sind durch ihre Attribute als Personifikationen der christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe gekennzeichnet

Am Kanzelfuß über Kanzelkorb und Schalldeckel sind die Skulpturen des Moses und Johannes des Täufers angebracht, am Kreuzbaum befinden sich die Gekreuzigten.

Am Schalldeckel schwebt der Geist Gottes als Heilig-Geist-Taube.

Gegenüber der Kanzel befindet sich die Ezechielgruppe. Er ist der Prophet der Babylonischen Gefangenschaft, dessen Zukunftsvision die Erweckung und Rettung Israels führten. Zudem verweisen die weiteren Figuren auf die Visionen Ezechiels.

Beide Gebilde sind wie Bühnenbilder gestaltet und scheinen in den Raum hinein zu wachsen. Somit werden dem Betrachter das Vorhandensein baulicher Elemente vorgespielt, wie es vor allem im Barock häufig der Fall war.

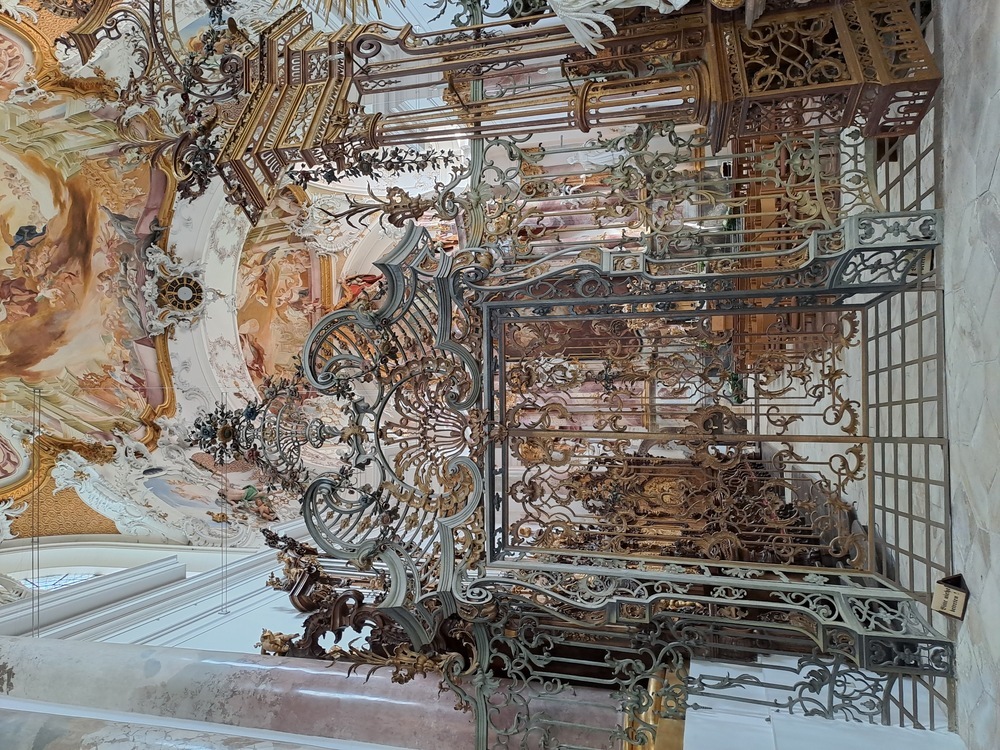

Ähnlich verhält es sich mit den Toren, die in den Chor führen. Sie gaukeln dem Besucher eine Tiefe vor, die jedoch nur durch die Farbigkeit geschaffen wird.