Die Sammlung Domnick

Verborgen mitten in der Natur zwischen Nürtingen und Wolfschlugen befindet sich dieses wunderbare Kleinod - wenn man nichts davon weiß, findet man es jedoch nicht. Ein Grund, das Gebäude mit Geschichte, Architektur und Museum genauer unter die Lupe zu nehmen.

Ottomar Domnick

Aber wer war eigentlich Ottomar Domnick?

Ottomar Wolfgang Johannes Domnick, 1907 in Greifswald geboren, war ein deutscher Psychiater, Filmautor und Kunstsammler. Er studierte von 1927 bis 1933 an den Universitäten Berlin, Greifswald, München und Rostock Medizin und ließ sich im Anschluss bei Karl Kleist zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ausbilden.

Von 1938 leitete er eine eigene Klinik in Bad Cannstatt, die später nach Stuttgart umziehen sollte. Ebenfalls 1938 heiratete er seine Kollegin Dr. Margaret (Greta) Gerhardt.

Der Zufall ergab, dass Willi Baumeister der Nachbar des Ehepaares war und eine Freundschaft entstand. Bereits seit der Schulzeit hegte Domnick eine große Liebe zur abstrakten Kunst. So unterhielt er zu Lebzeiten zahlreiche Kontakte zu Malern und Kunstliebhabern im Stuttgarter Raum. Zu den engen Freunden zählten ebenfalls Fritz Winter und Hans Hartung.

Domnick selbst schrieb Drehbücher und produzierte Dokumentar- und Spielfilme. Sein avantgardistischer Film Jonas errang mehrere Preise

In Nürtingen ließ er 1967 inmitten eines Landschaftsschutzgebietes durch Paul Stohrer ein Museum für seine Sammlung erbauen. In seiner Sammlung finden sich viele Wegbereiter der Moderne.

Die Oberensinger Höhe 4

Das Gebäude der heutigen Sammlung Domnick entstammt der Hand des Architekten Paul Stohrer. Im Jahr 1967 wurde es erbaut.

Zunächst sollte es eigentlich in Plochingen erbaut werden - allerdings kam dann aus der Stadt Nürtingen das Angebot, hier ein passendes Stück Land zu finden. Problematisch war die Lage des Grundstücks in einem Landschaftsschutzgebiet am Rande der Schwäbischen Alb. Man ließ jedoch trotzdem mit einer Sondergenehmigung den Bau des Gebäudes auf der Oberensinger Höhe zu.

Rund 1000 m² Grundfläche deckt das Gebäude ab. Besonders dabei ist, dass das Gebäudes in Quadrate aufgeteilt ist. Die Grundform selbst ist ebenfalls quadratisch. Das Gebäude scheint sich durch seine Form an den Hang anzuschmiegen. Diese Abstufung fällt von außen weniger auf als von innen. Denn im Inneren bewegt man sich über mehrere kleine Treppen immer weiter nach unten, bis man sich im “tiefsten” Raum befindet.

Von außen wirkt der Bau fast hermetisch geschlossen. Nur wenige Fenster weisen einen Zugang nach innen auf. Das fensterarme Haus ist dafür im Inneren geprägt durch offenen Raum. Dieser wird erhellt durch wiederkehrende kleine Innenhöfe, die durch Fensterbänder Licht ins Innere lassen. Dieses wenige, aber gezielt indirekte Licht hängt mit den Kunstwerken im Museum zusammen. Schon damals wurde das Gebäude als „Museum zum Wohnen“ konzipiert.

Im heutigen für Besucher begehbaren Teil hängen Werke abstrakter Künstler vor allem aus dem Südwesten Deutschlands. Diese Werke waren damals wie heute nicht verglast, sodass sie vor direktem Sonnenlicht geschützt werden mussten. Es existiert auch noch ein zweiter Bereich, der nicht für die Öffentlichkeit zuständig ist. Hier waren die ursprünglichen Privaträume der Familie Domnick.

Exquisite Materialien

Das fensterarme Haus der Sammlung Domnick ist in seiner äußeren Erscheinungsform dem Architekturstil des sogenannten Brutalismus zuzuordnen.

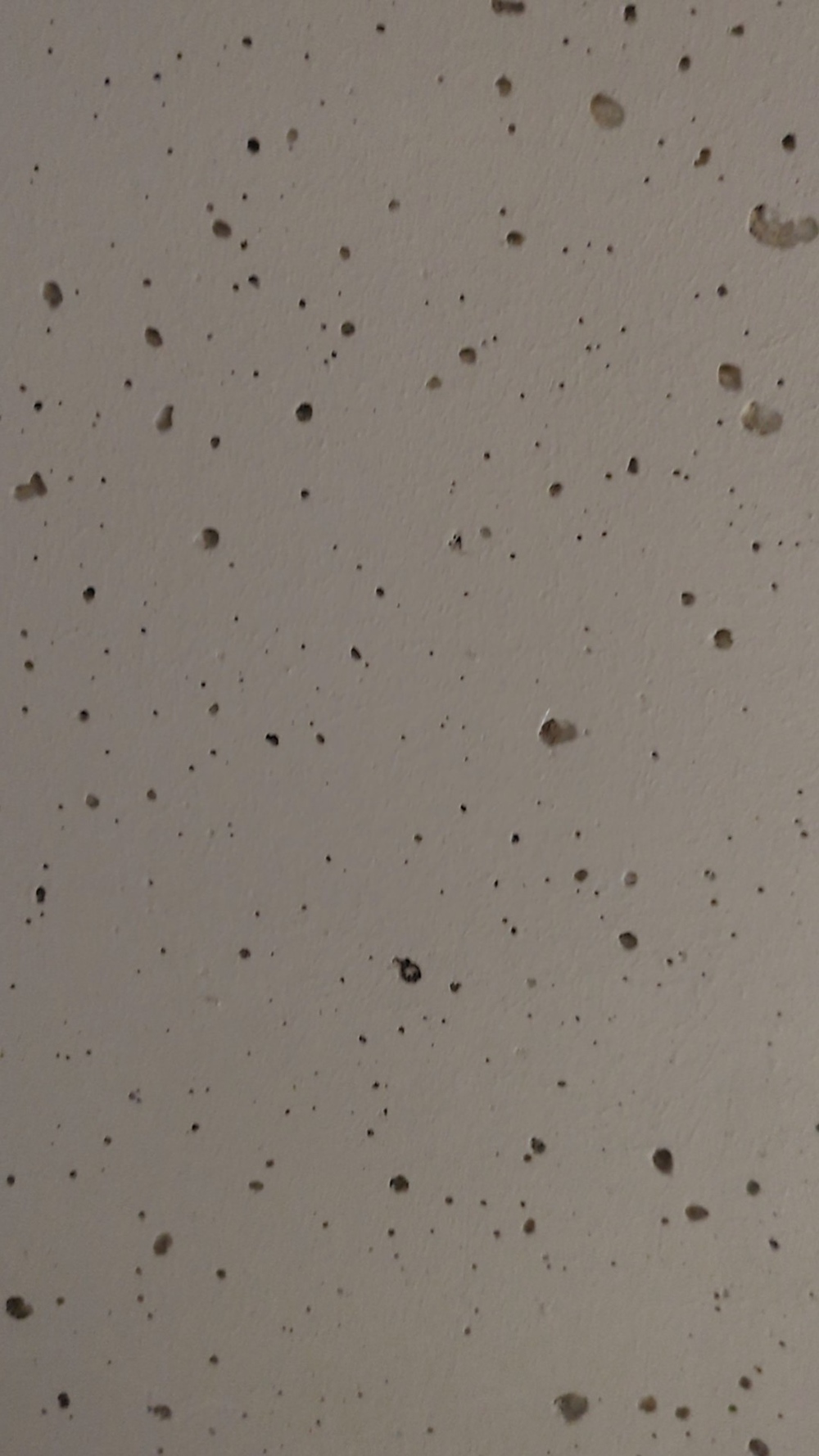

Dieser geht auf den schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier zurück, der den Begriff „béton brut“, wörtlich „roher Beton“, prägte. Der Beton der Fassade ist primitiv geschalt, so dass man den Abdruck der Schalungsbretter und Holzstückchen sowie Ankerlöcher sieht. Außerdem stehen die formale Lesbarkeit des Grundrisses und die klare Zurschaustellung der Konstruktion im Mittelpunkt.

An mehreren Stellen durchstoßen die Betonunterzüge die Attika oder sind als Pergolen offengelegt. Dadurch werden die Ecken des Gebäudes und einzelne Grundrisselemente markiert.

Das Innere ist geprägt durch offenen Raum und versetzte Ebenen, die das Gebäude an den Untergrund anschmiegen. Doch nicht nur die Formen sind reduziert, auch die Farbgebung ist auf ein Minimum beschränkt. Weißer Backsteinklinker formt die Wände. Der Boden - ebenfalls aus weißen Steinplatten - wurde in Italien angefertigt. Obwohl dieselbe Farbe vorherrscht, könnte das Material nicht unterschiedlicher sein. Ergänzt werden die weißen Flächen durch Beton, der hier und da durchscheint und schwarze Holztüren.

Eine Besonderheit ist der frei im Raum stehende Halbzylinder aus Sichtbeton, eine weitere Referenz des Architekten an Le Corbusier. Der Rundkörper setzt nicht nur optisch einen Kontrast zum restlichen Gebäude, sondern erfüllt auch einen technischen Zweck: mit seiner reliefartig ausgearbeiteten Oberfläche reguliert er die Akustik im Raum.

Darüber hinaus gestaltet das Innenleben eine sehr sparsame Möblierung. Bewusst finden sich in den Räumen kleinere Sitzgruppen angeordnet. Diese zurückhaltende Gestaltung ermögliche damals wie heute zwei Aspekte:

- viele weiße Wände, auf denen die Bilder der Sammlung präsentiert werden.

- den Fokus auf Funktionalität und Design. Somit sind nicht nur die Werke, sondern auch das Mobiliar Zeugen ihrer Zeit.

Das Mobiliar

Das Interieur in der Sammlung Domnick wurde akribisch ausgewählt. Die Möbeleinbauten, Tische, Wandschränke und -regale sind für die Villa maßangefertigte Einzelstücke. Wie auch bei der Architektur konzentrierten sie sich auf schwarz-weiße Farbtöne und beschränkten sich auf natürliche Materialien.

Als Material wählten die Domnicks dunkles Holz aus kanadischer Ulme, Leder und Fell. Das bewegliche Mobiliar besteht aus Sitzmöbeln und Tischen von namhaften Designern, darunter Sperrholzmöbel von Charles und Ray Eames.

Der Anspruch an die Möbel? Sie sollten qualitativ hochwertig, praktisch und dennoch günstig sein. Viele der Tische und Stühle in der Sammlung sind in Ihrer Position veränderbar und sind vor allem vor den Gemälden gruppiert. Teilweise sind die Tische oder Sitzpositionen aber direkt mit dem Bauwerk verknüpft. So ist der lange Tisch fest mit einem Betonpfeiler verbunden oder die Wandbänke befinden sich fest verankert in der Mauer.

Die Chaiselongue im privaten Bereich der Sammlung ist Teil der Designserie LC von Le Corbusier, Charlotte Perriand und Pierre Jeanneret. Die Liege zählt zu den bekanntesten Stücken des Entwerfer-Trios und gilt als Meilenstein der modernen Möbelgeschichte. Als „Maschine zur Entspannung" bezeichnete Le Corbusier das von Zahnarzt- und Barbierstühlen inspirierte Möbel. Die Konstruktion aus verchromten Stahlrohren auf einem schwarzen Untergestell trägt den Beinamen „bequemste Skulptur aller Zeiten".

Die Sammlung

Ottomars Karriere als Sammler abstrakter Kunst begann mit Gemälden des Künstlers Willi Baumeister. Bereits in der Stuttgarter Parxis hingen ausgewählte Werke. Hier fanden die Bilder zunächst Platz und die Domnicks organisierten an Wochenenden Vorträge über abstrakte Malerei und kleine Ausstellungen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Aufhebung des Verbots abstrakter Malerei begannen die Domnicks aktiv mit ihrer Sammlertätigkeit. Die Bilder erwarben sie oft von den Künstlern selbst, unmittelbar nach deren Entstehung. Großen Einfluss bei der Auswahl hatten der Maler Willi Baumeister und der Kunsthistoriker Hans Hildebrandt, in deren Nachbarschaft das Ehepaar seine Praxis hatte.

So erzählen viele der Werke private Geschichten von den Domnicks mit unterschiedlichen Künstlern. Eine Ölstudie von Max Ackermann war beispielsweise ein Geburtstagsgeschenk für den Sammler.

Mit dem Bau des Wohnhauses auf der Oberensinger Höhe schuf das Ehepaar Domnick einen neuen Ort für ihre Gemälde. Das Leben in und mit der Sammlung regte sie zum erneuten Sammeln an. Mit einzelnen Werken ergänzten sie ihre Sammlung und zeigten sich dabei offen für neue Richtungen innerhalb der abstrakten Kunst.

Zwischen den Gemälden finden sich wiederkehrend afrikanische Masken. Die außereuropäischen Kultobjekte erwarben Domnicks Ende der 1930er Jahre: Für das Ärzteehepaar war die Kunst fremder Kulturen der europäischen ebenbürtig. Dies war ein fortschrittlicher und mutiger Blick auf die Weltkulturen.

Das Ehepaar Domnick schloss 1977 mit dem Land Baden-Württemberg einen Erbvertrag, der nach dem Tod Ottomars 1989 und Gretas 1991 zur Gründung der landeseigenen Stiftung Domnick führte. Heute untersteht die Sammlung den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg.

Auszüge Ottmars Leben in Vitrinen

Die heutige Sammlung Domnick zeigt nicht nur die gesammelten Exponate des Ehepaares. Neben Mobiliar und Ausstellungsräumen finden sich in den Vitrinen im Gartensaal eine reihe interessanter Dokumente, die vom Leben des Fotografen und Sammlers erzählen.

Hier ist die sogenannte Porscheausstellung gezeigt. Schriftliche Dokumente sind Zeitzeugen zwischen dem Austausch von Domnick und Porsche. Der erste Porsche 30056, der in Zuffenhausen vom Band lief, wurde von Domnick erworben. Durch die Zeitung erfuhr er, dass ein schnelles Auto produziert wurde, woraufhin er bei Ferdinand Porsche dieses Auto für sich reservieren ließ. Doch nicht nur das: auch die Einzelteile des Autos wurden mit seinen Initialen versehen, sodass diese teile nur einmal individuell in sein Auto eingebaut wurden. Damals kostete ein Porsche übrigens 9580 DM.

Mit besagtem Porsche unternahm Domnick eine Reise nach Marokko, hiervon zeugen noch die Unterlagen und Einreisepapiere aus jener Zeit. Diese Reise war eine Sensation und erreichte eine große Aufmerksamkeit.

Für Porsche suchte man noch nach einem Emblem. Verschiedene Künstler schickten Vorschläge ein, so auch Domnick. Sein Vorschlag wurde jedoch abgelehnt, denn der Entwurf erinnerte zu sehr an die Form eines Hakenkreuzes. Eine Form die auf keinen Fall als Emblem eingesetzt werden konnte. Im Schriftverkehr ist dies nachzulesen - ebenso wie die Distanzierung Domnick von der Form und dem damit verbundenen politischen Hintergrund. Vor allem Domnick mit seiner Auffassung von Leben und Werk, sowie seiner Liebe zur abstrakten Kunst wolle auf keinen Fall mit einem solchen Gedankengut in Verbindung gebracht werden. Denn diese stand im Widerspruch zu all seinen Werten.

Auch wurde die Produktion des VW Käfer finanziell von Domnick voran getrieben, denn mit der Hälfte des Preises eines Porsches war dieses Auto erschwinglich für die durchschnittliche Bevölkerung.

Der Garten als erweiterte Sammlung

Nach der mittleren Reife arbeitete Ottmoar Domnick zunächst als Mechaniker, bevor er am Gymnasium in Demmin das Abitur machte. Sein erster Berufsweg erklärt vermutlich auch sein späteres Interesse an Metallskulpturen.

Ab 1977 erweiterte das Ehepaar Domnick ihr Projekt "Wohnen im Museum" um den Skulpturengarten im Westen des Hauses. Hier, vor der Kulisse der Schwäbischen Alb, finden sich ganz unterschiedliche Skulpturen aus Eisen, Stahl und Bronze.

Den Park gestalteten Domnicks der natürlichen Landschaft entsprechend und gliederten ihn durch Baumgruppen. Durchzogen wird der Garten von schmalen Wegen, die die Skulpturen von allen Seiten betrachtbar machen. Drei Wegschleifen ermöglichen dabei unterschiedliche Blickwinkel. Von 32 Skulpturen war das erste erworbene Werk die „Skulptur o.d.“ von Max Schmitz, den Schlusspunkt setzten sie mit „Ligne indéterminée“ von Bernar Venet. Eine Hainbuchenhecke umgibt das Grundstück. Diese sollte als Blickschutz dienen und sich gleichzeitig in die geschützte Landschaft drumherum einfügen.